神社

神社 開成山大神宮

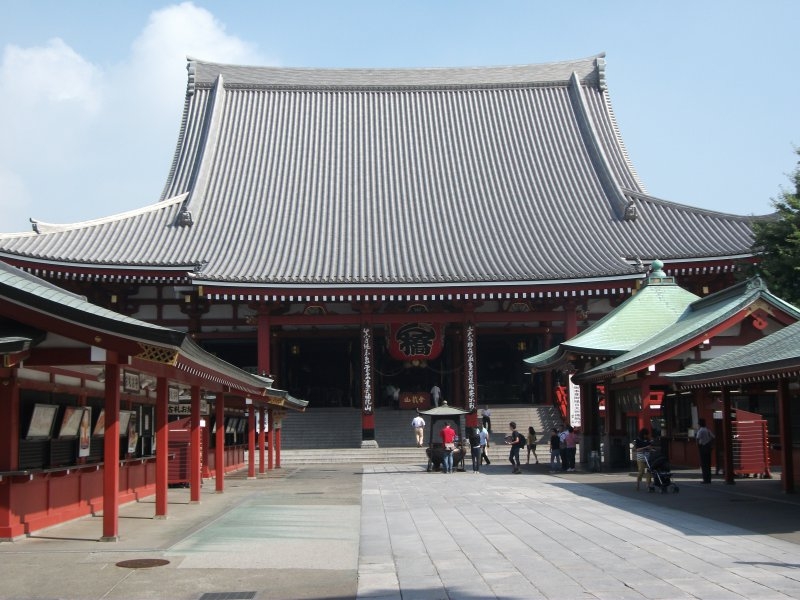

開成山大神宮は、福島県郡山市にある神社で、明治9年(1876)、伊勢神宮の御分霊を勧請し、安積開拓に従事する人々の精神的支柱として創建されたものです。「東北のお伊勢さま」と慕われ、初詣には約20万人の...

神社

神社  神社

神社  パワースポット

パワースポット  神社

神社  寺院

寺院  神社

神社  神社

神社  神社

神社  神社

神社  神社

神社  寺院

寺院  寺院

寺院